Herbstmond – auch dieser alte deutsche Monatsname erklärt sich selbst. Ja, es ist Herbst geworden, endlich. Der Herbst ist meine Jahreszeit. Jetzt habe ich die besten Ideen, jetzt mache ich Pläne. Die Melancholie des Herbstes schreckt mich nicht, im Gegenteil, sie entspricht meiner Natur. Und an Melancholie hat es dem ersten Drittel des Herbstes wahrlich nicht gemangelt, dafür haben die Norweger und Dänen schon gesorgt.

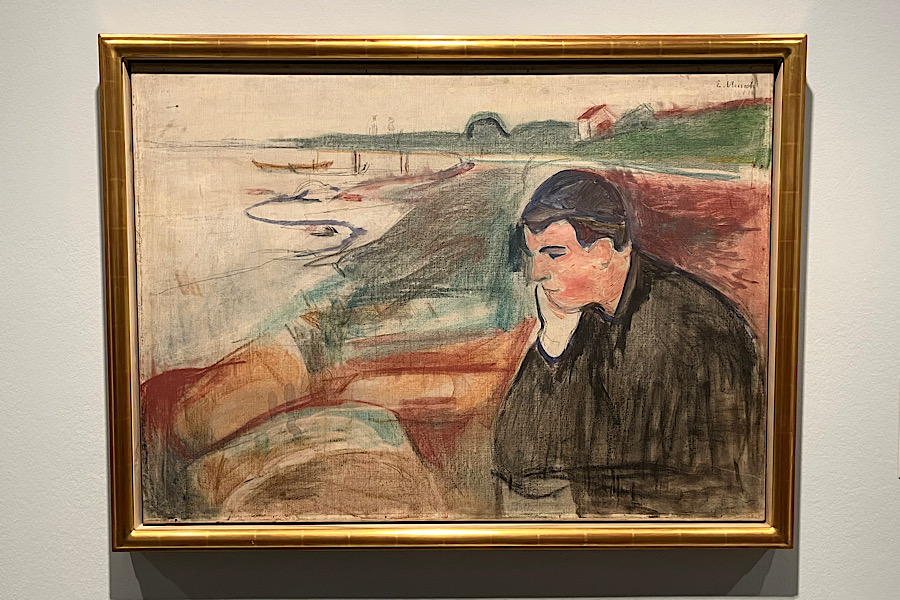

Munch – Liebe, Angst und Tod

Mitte September eröffnet in der Berlinischen Galerie die Ausstellung „Edvard Munch – Zauber des Nordens.“ Der Titel irritiert mich, immer noch, ich hätte ihn nicht gewählt. Trotzdem gehe ich hin. Selbstverständlich gehe ich hin. Und ich gehe bewusst allein, denn ich weiß: Ich werde weinen.

Meine erste Begegnung mit Munch habe ich 1988 im alten Munch-Museum in Oslo. Ich bin fast allein in der Ausstellung. Lichte Farben, leichter Pinselstrich, aber eine Ausdruckskraft, die mich umhaut. Präsentiert in hohen Räumen, in die von oben Tageslicht fällt, im Hintergrund leise Musik von Edvard Grieg. Ich meine, die gesamte norwegische Seele vor mir ausgebreitet zu sehen, dabei ist es „nur“ die Seele eines einzelnen, der innere Welten und Wahrheiten in seiner Kunst offenbart. Innere Welten, die ich kenne. Keine andere Ausstellung hat je wieder einen solchen Eindruck auf mich gemacht. Zwei Drucke aus dem Museumsshop begleiten mich bis heute.

Die zweite Munch-Ausstellung in Oslo besuche ich 2015: „Van Gogh und Munch“. In der Tat gibt es große Parallelen zwischen beiden, und wann sieht man schon einen van Gogh, aber: was für eine Enttäuschung! Massen drängen sich vor dem Sicherheitscheck wie am Flughafen. Die Ausstellungsmacher haben enge, schwarz verkleidete Gänge gestellt, in denen die Luft auch ohne Besucher steht. Irgendwie hatte ich angenommen, auch die Bilder der ständigen Sammlung wiederzusehen, aber natürlich hat man nur die Bilder ausgewählt, die sich in Bezug zu dem Niederländer setzen lassen. Ich tröste mich mit dem „Schrei“ und „Pubertät“ im Nationalmuseum.

Ich weiß, ich werde weinen, und ich weine.

Ich sehe die einundzwanzigjährige Studentin, die sich trotz Krankheit allein eine fremde Stadt erobert; die Stadt, „…die keiner verlässt, ehe er von ihr gezeichnet worden ist…“ (Hamsun, Hunger). Auch ich nicht.

Ich sehe die Achtundzwanzigjährige unter Munchs Fries in der Aula der alten Universität in Oslo; um ein paar Lebenswunden reicher, Tod, Trennung, aber wieder voll Hoffnung für ihre Zukunft, alle neuen Erfahrungen und Impulse gierig aufsaugend, die diese Stadt ihr bietet.

Ich sehe die Achtundvierzigjährige, die sich nach langer Bettlägrigkeit soweit aufgerappelt hat, dass sie Oslo wiedersehen kann. Die alten Wege. Die alten Gedanken.

Mein Entwurf von mir ist in Oslo entstanden. Fünfunddreißig Jahre später wartet er noch auf seine Ausführung. Einen anderen hab ich nicht. Einen anderen will ich nicht.

Liebe, Angst und Tod. Munchs Themen. Mit fünf verliert er die Mutter, mit dreizehn die Schwester, seine Beziehung zu Tulla Larsen ist schwierig. Vor dem Hintergrund bahnbrechender Forschung zum Unbewussten durch Wilhelm Wundt und Sigmund Freud konzentriert sich der Künstler auf die menschliche Psyche. Wirft seine eigenen Dämonen auf die Leinwand und dem Publikum hin. Das zeitgenössische aber weiß anno 1892 Angst, Einsamkeit, Eifersucht, Alter, Krankheit und Tod nicht zu schätzen.

Wenige Tage vor meinem Besuch in der Berlinischen Galerie erfahre ich durch Zufall, dass mein ehemaliger Schwager im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Ich bin ihm nicht oft begegnet. Er war ein menschenscheuer und sehr zurückgezogen lebender Mann. Schon damals nicht ganz gesund. Obwohl ich keinerlei Beziehung zu ihm hatte, trifft mich die Nachricht, und ich trage sie mit durch diese Ausstellung eines Malers, der Angst für die grundlegend prägende Erfahrung eines Menschen hält.

Oddgeir Berg Trio – Warten auf den Morgen

Skandinavischer Jazz hat einen eigenen Sound. Seit Louis Armstrong vor ziemlich genau 90 Jahren in Stockholm ein Konzert gab, entwickelten die Skandinavier rasch ihren eigenen Stil, den Nordic Blues. Ein schneller Wechsel von Dur und Moll, weniger Groove, dafür aus der nordischen Volksmusik übernommene Elemente. Stille. Melancholie.

Am 21. September ist das norwegische Oddgeir Berg Trio zu Gast im b-flat, wir gehen hin. Der Club ist seit seiner Gründung 1995 in Berlin-Mitte fester Bestandteil der Jazz-Szene in der Hauptstadt, trotzdem ist es für mich der erste Besuch. Das Trio spielt nach eigener Aussage elektroakustischen Jazz, mit einem Bein in Melancholie, mit dem anderen in Ekstase. Ihr letztes Album, „While we wait for a brand new day“, haben die drei wenige Tage vor dem Lockdown aufgenommen, jetzt sind sie auf Tournee damit. Die Stücke sind lauter und lebhafter als die, die ich von ihnen kenne, „hoffnungsvoll“, wie ich in den Kritiken lese. Aber es ist noch genügend Düsternis und Melancholie vorhanden, dass ich tief im Bauch dieses Ziehen verspüre. Und das kommt nicht von meinem 43er-Sour, sondern meiner unstillbaren Sehnsucht nach dem hohen Norden.

Berlin-Marathon – Das Schwitzen der anderen

Am letzten Sonntag im September ist es wieder so weit: Der Berlin-Marathon geht vom Stapel. Der 49. in der Geschichte und mit über 45000 Läuferinnen und Läufern. Das Wetter ist ideal, kein Regen und nicht zu heiß.

Auch wenn ich kerngesund wäre, würde es mir ja nicht im Traum einfallen, Marathon zu laufen. Mir ist schleierhaft, warum das Schicksal des ersten Marathonläufers so wenig berührt. Schließlich hauchte dieser nach dem Lauf von Sparta nach Athen zusammen mit seiner Botschaft „Wir haben gesiegt“ auch sein Leben aus. Ich warne und mahne, aber auf mich hört ja keiner.

Es herrscht Volksfeststimmung entlang der Laufstrecke. An der Ecke, an der wir stehen und gucken, spielt eine kleine Band Musik, die in die Beine geht, angefeuert wird nur mit Klatschen und Rufen, zum Glück für meine Ohren hat niemand eine Tröte oder Rassel dabei.

Erinnerungen kommen hoch. Die alte Laufstrecke, vor der Wende, führte in der Nähe unserer Wohnung vorbei. Die ganze Nachbarschaft war auf den Beinen, wir spazierten unter gelbem Herbstlaub vom Botanischen Garten nach Lichterfelde West und zurück, grüßten links, grüßten rechts, freuten uns über Läufer in lustigen Kostümen und wärmten uns anschließend mit Omas Eintopf. Für die Top-Läufer war der Berlin-Marathon sicher schon immer eine ernste Sache, für die Normalbevölkerung eher Spaß. Heute gehört es in manchen Branchen zum guten Ton, als Angestellter Marathon zu laufen. Wird man eines Tages die Teilnahme am Ironman in seine Bewerbung schreiben müssen?

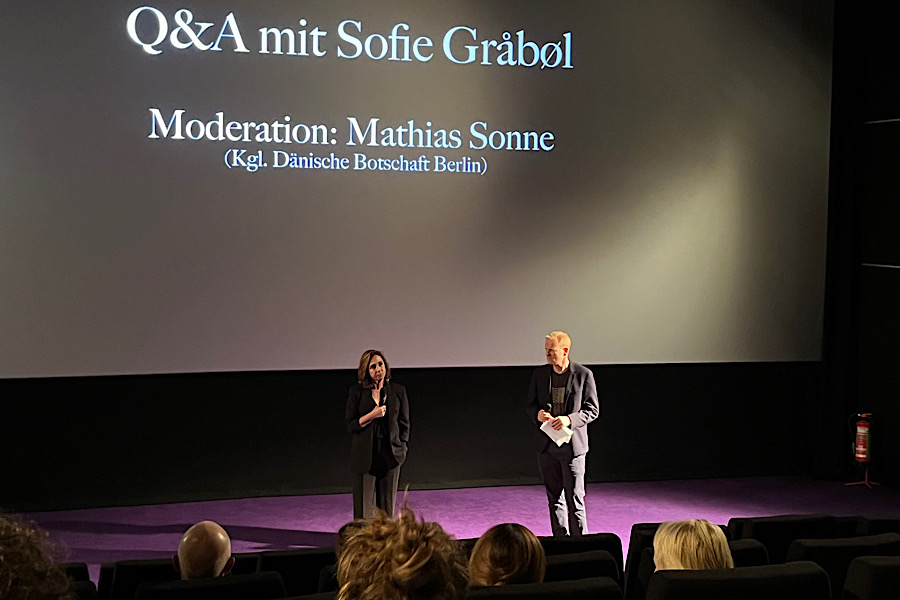

Rose – Eine unvergessliche Reise zu Sofie

Ich lasse mich nach meinem Ritt über die Schönhauser Allee auf der Galerie vor den Sälen auf eine Couch fallen, starre im Bemühen, wieder zu Atem zu kommen, unverwandt das Geländer vor mir an, da sehe ich sie, durch die Streben hindurch: meine Esther, meine Julie, meine Kommissarin Lund – Sofie Gråbøl. Locken schüttelnd steht sie am Tisch der Ticket-Kontrolleurin und versucht, ihre Ohrringe reinzubekommen.

Es ist noch fast eine halbe Stunde Zeit bis zur Vorstellung, aber nachdem sämtliche Straßenbahnen am Nordbahnhof Verspätung hatten, bin ich aus lauter Sorge, alle Plätze könnten vergeben sein und ich die Angebetete nicht live erleben, die Schönhauser bis zum Kino in der Kulturbrauerei förmlich hochgejagt.

Gråbøl ist zur Berliner Vorpremiere ihres Films „Rose – Eine unvergessliche Reise nach Paris“ gekommen; Original mit Untertiteln, im Saal fast ausschließlich Dänen. Regisseur Niels Arden Oplev hat einen Film über die Busreise seiner beiden Schwestern gedreht, die sie 1997 zusammen nach Frankreich gemacht haben. Nichts per se Ungewöhnliches, wäre da nicht der Umstand, dass die eine Schwester an Schizophrenie erkrankt ist.

Schizophrenie. Im Sommer 1986 lerne ich in einem bayrischen Kurbad C. und ihre Mutter kennen, auch aus Berlin. C. ist 14, wirkt unreif, quengelt wie ein kleines Kind nach Dingen, die sie machen, essen, trinken will. Nie bringt sie zu Ende, was sie angefangen hat. Ihr Verhalten ist ungewöhnlich, aber als verzogen interpretierbar. Wir bleiben in Kontakt, ich gebe ihr Nachhilfeunterricht. In der Oberstufe wird augenfällig, dass irgendetwas nicht stimmt. Was mit der Unfähigkeit, sich für zwei Leistungsfächer zu entscheiden beginnt, entwickelt sich über die Jahrzehnte zu einem Drama, das eine Familie vollständig zerstört. Der Weg bis zur Diagnose ist lang, Hilfe rar.

Sofie Gråbøl spielt Inger, die Schwester mit der Schizophrenie. Inger und C. haben wenig Gemeinsamkeiten. Inger leidet an Zwangsgedanken, hat aber ein Bewusstsein über ihre Krankheit. Sie lebt in einem Heim, interagiert mit anderen Menschen und kann diese in ihren guten Momenten, und von denen handelt der Film überwiegend, bereichern. C. lebt mit starken Wahnvorstellungen in einer anderen Realität, hält sich aber für gesund und ist aus allen Einrichtungen ausgebüxt. Seit zwei Jahren ist C. obdachlos.

Es ist ein berührender Film, in Teilen tragikomisch. Während des Abspanns höre ich allenthalben Schniefen. Doch laufen auch bei mir nicht nur Tränen. Die Zuschauer sitzen schweißgebadet in ihren Sesseln, im Saal sind es gefühlte vierzig Grad, die Klimaanlage des Kinos ist ausgefallen. Für die anschließende Podiumsdiskussion mit Gråbøl werden Kästen mit Wasserflaschen herbeigeschleppt und verteilt, ob vom Kino oder der dänischen Botschaft gespendet, bleibt unklar. Während die Schauspielerin von den Dreharbeiten erzählt und ihrer Begegnung mit der „echten“ Inger, Oplevs Schwester Maren-Elizabeth, lupft sie vielfach ihren Blazer, um sich Luft zu verschaffen, und fragt das Publikum, ob es noch durchhält.

„Rose“ ist kein Dokumentarfilm. Er ist die mit allen Mitteln guten Storytellings entwickelte Geschichte einer unglücklichen Liebe – und dennoch mehr. Oplev verfilmt keine Diagnose. Auch wenn Inger ihre Schwester, ihren Schwager sowie die Mitreisenden ein ums andere Mal an ihre Grenzen bringt, liegt der Fokus nicht auf dem, was sie nicht kann, sondern auf dem, was sie kann. Gråbøl hat mit Oplevs Schwester Zeit verbracht, ahmt sie aber nicht nach. Das, so erzählt sie, hätte der Zuschauer für übertrieben gehalten und nicht akzeptiert. Deshalb musste sie ihre eigene Schizophrene entwickeln. Herausgekommen ist keine Kranke, sondern ein Mensch, so eigen und verletzlich zugleich wie ihn eben nur eine Sofie Gråbøl spielen kann.

Das habe ich im September gebloggt

- Monatsrückblick August 2023: Unter dem Erntemond

- 12 von 12: September 2023

- Der innere Kritiker – Feind oder Freund?

- Monatsrückblick September 2023: Unter dem Herbstmond

Darauf freue ich mich im Oktober

- gemütliche Lesestunden auf dem Sofa mit Wolldecke, Kakao und Teelichtern

- den Beginn des Literaturherbstes: Nobelpreisverkündung, Deutscher Buchpreis und Frankfurter Buchmesse

- neue warme Frühstücksrezepte auszuprobieren

Wenn auch du im September etwas Interessantes erlebt hast, dann lasse es mich im Kommentar wissen!